2023年4月に、国家公務員法等の一部を改正する法律(令和3年法律61号)が施行され、2023年度(令和5年度)から2031年度(令和13年)にかけて、公務員の定年が段階的に引き上がります。

当ページでは、公務員の定年延長の対象と開始時期、定年延長(段階的な引き上げ)の図解と解説を詳しく説明していきます。

公務員の定年延長の対象と開始時期

まずは、公務員の定年延長の対象と開始時期について詳しく説明していきます。

対象の公務員について

公務員の定年延長(段階的な引き上げ)は、国家公務員、地方公務員が対象です。

この公務員の定年延長は、シニア層の公務員が持つ知識や経験を活かす目的や、少子高齢化が進む中での人手不足の問題に対応する狙いがあります。

また、公務員の定年延長により、民間企業も合わせて同様の動きを行うのではないかと注目されています。

参照:時事通信ニュース

公務員の定年延長はいつから・何年生まれから

公務員の定年延長(段階的な引き上げ)は、2023年(令和5年)4月1日からです。

そのため、1963年(昭和38年)4月2日以降に生まれた方で、公務員の方は影響を受けることとなります。

また、定年延長は段階的な引き上げとなっており、2年ごとに1歳づつ引き上げる方針で、2031年度(令和13年)に定年が65歳となります。

以下で、定年の段階的な引き上げを、さらに詳しく説明していきます。

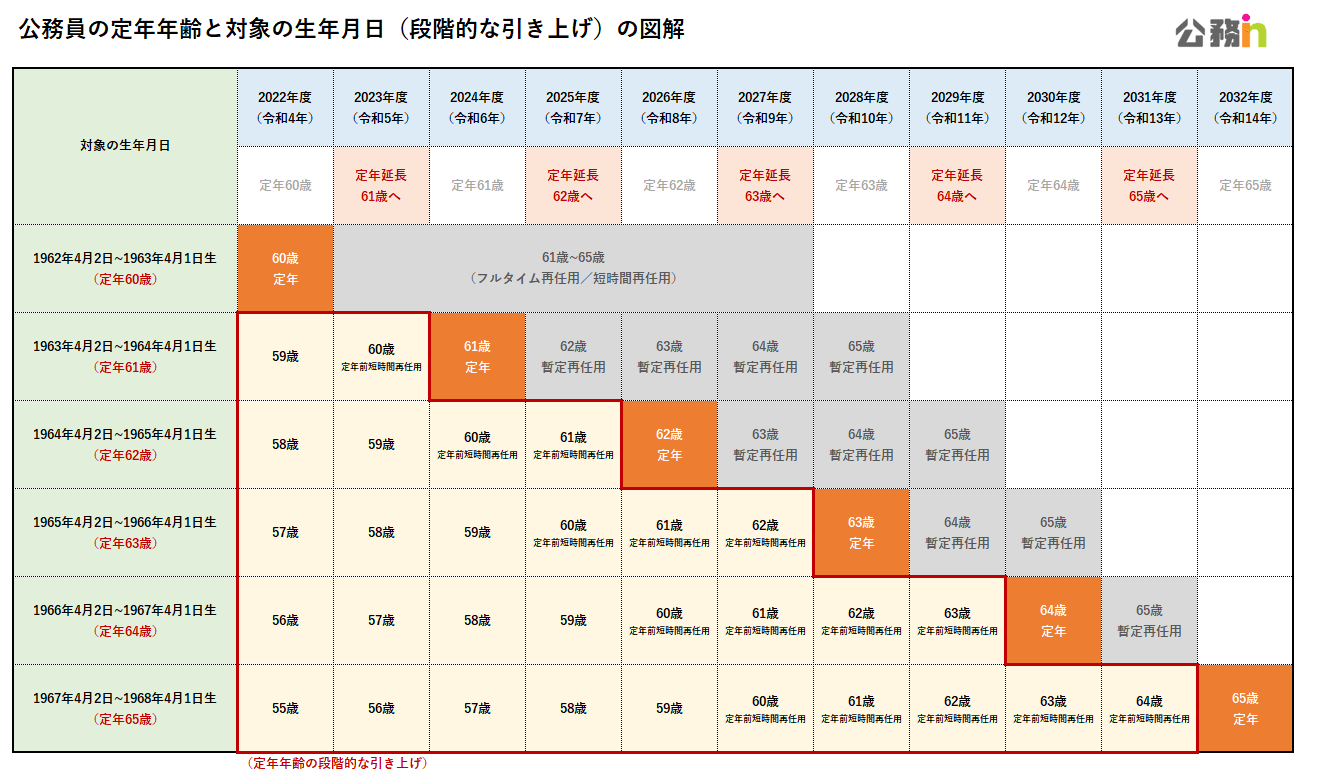

公務員の定年延長(段階的な引き上げ)の図解と解説

前述したように、公務員の定年延長は、段階的な引き上げとなっており、2年ごとに1歳づつ引き上げる方針で、2031年度(令和13年)に定年が65歳となります。

以下の図解を確認してください。

(細かくて確認できない方は、「公務員の定年年齢と対象の生年月日(段階的な引き上げ)の図解」のPDFを確認してください。)

公務員の定年は、「2年ごとに1歳づつ引き上げる方針」と聞くと、2年間同じ定年の年齢が続くイメージを持ってしまうと思いますが、年齢が増すごとに、定年の年齢が引きがっていることが分かります。

60歳以降も引き続き公務員として働く場合の注意点

60歳以降も引き続き公務員として働く場合には、(定年が段階的に引き上げられる中)退職時に適用される定年年齢によって選択肢が分かれることです。

| 60歳定年の場合 | 暫定再任用(フルタイム又は短時間勤務) |

|---|---|

| 61歳~64歳定年の場合 | 「定年年齢まで勤務+暫定再任用」又は「定年年齢前まで勤務+定年前再任用短時間勤務+暫定再任用」 |

| 65歳定年 | 定年年齢まで勤務又は定年前再任用短時間勤務 |

参照:人事院(公務内で働く)

いずれの場合でも、公務員として働くことが可能な年齢は65歳の年度末までとなります。

以下で、定年前短時間再任用と暫定再任用について詳しく説明していきます。

公務員の暫定再任用とは?

まず、公務員には「再任用制度」が、そもそも制度として設けられており、以下の通りです。

【再任用制度】

再任用制度とは、定年等で退職した国家公務員の公務で培った知識・経験を公務の場で活用していくとともに、60歳台前半の生活を支えるために設けられた制度です(平成13年4月導入)。

出典:再任用を希望される皆様へ(内閣官房内閣人事局)

この、再任用制度は、国家公務員法等の一部を改正する法律(令和3年法律61号)が施行されため、2023年4月に廃止されます。

そのため暫定再任用とは、再任用制度を廃止したため、令和5年度から定年が65歳へ引き上げられるまでの間に設けられた、再任用制度と同様の制度を指します。

| 採用 | 従前の勤務実績等に基づく選考により採用されます。 |

|---|---|

| 任期 | 1年を超えない範囲内で任命権者が定めます。 ※勤務実績等を考慮し、1年を超えない範囲内で更新できます。 ※65歳に達する日以後の最初の3月31日が上限です。 |

| 勤務形態 | フルタイム勤務と短時間勤務のいずれか |

また、勤務地や職務内容、勤務形態等についての希望は、再任用制度と同様に必ずしも希望どおりになるとは限りません。(参照:人事院(暫定再任用))

フルタイム勤務と短時間勤務について

暫定再任用のフルタイム勤務と短時間勤務は、以下のような違いがあります。

- フルタイム勤務:週38時間45分

- 短時間勤務:週15時間30分~31時間までの間

短時間勤務の場合、各省庁や自治体により、時間の割り振りが異なるため、注意してください。

公務員の暫定再任用とは、定年前に退職した公務員が、短時間勤務の官職に採用されることができる制度です。

定年前短時間再任用とは?

定年前短時間再任用とは、国家公務員法等の一部を改正する法律(令和3年法律61号)が施行され、定年延長(段階的な引き上げ)により、65歳までの再任用期間中に、定年前に退職した者を、短時間勤務の官職に採用することができる制度です。

具体的な内容を以下の表でまとめています。

| 対象 | 2023年4月1日以降に、60歳に達した日(60歳の誕生日の前日)以後、定年前に退職した公務員 |

|---|---|

| 採用 | 採用されるか否かは、採用時期も含め任命権者の裁量 |

| 任期 | 定年前再任用の日から定年退職日相当日(常勤職員の定年退職日)まで (定年が65歳に引き上がるまでの間は、任期満了後は暫定再任用としての採用の対象) |

| 勤務形態 | 再任用制度(暫定再任用)の短時間勤務と同様 |

| 条件 | 給与や勤務条件については、現行の短時間勤務の再任用制度(暫定再任用)と同様 |

出典:人事院(公務内で働く)

定年前短時間再任用は、国家公務員法等の一部を改正する法律(令和3年法律61号)が施行された際にできた新制度です。

公務員の定年延長で給与はどう変わる?

公務員の定年延長後は、延長前給与の7割程度になる予定です。

2020年度に発表された、国家公務員の平均俸給は334,711円、地方公務員の平均給与は343,131円のため、7割の場合は公務員の定年延長後は以下の給与が予想されます。

- 国家公務員:234,297円/月

- 地方公務員:240,191円/月

(平均給与等より7割計算。端数切捨て)

60歳になる前の俸給・職務級が引き継がれ、諸手当もプラスされます。

ただし、短時間勤務の場合は異なります。また、勤務する国の機関や自治体等によって異なります。

国家公務員:定年延長の給与についての出典国家公務員:定年延長の給与についての出典

国家公務員においては、60歳超の職員の俸給月額は、当分の間、特定日(60歳(現行の特例定年が 60歳を超え64歳を超えない範囲で定められている職員に相当する職員として人事院の規則で定める職員については、当該特例定年の年齢。)に達した日後の最初の4月1日。以下同じ)以後、当該職員に適用される俸給表の俸給月額のうち、当該職員の受ける級・号俸に応じた額に100分の70を乗じて得た額とすることとされている。(以下「俸給月額7割措置」という。なお、これにより、俸給に連動する手当も含めて給与水準は 60 歳前の7割に設定されることになる。)

出典:総務省 定年引上げ後の60歳超の職員の給料月額7割措置(原則)

地方公務員:定年延長の給与についての出典

定年引上げに伴い、地方公務員の給与等についての措置を講ずるに当たっては、地方公務員法(均衡の原則等)の趣旨に沿って適切に対応する必要がある。60歳超の地方公務員の給料月額についても、各地方公共団体の条例において、国家公務員の取扱いに準じて必要な措置を講じられたい。

出典:総務省 定年引上げ後の60歳超の職員の給料月額7割措置(原則)

まとめ

当ページは、2023年5月8日時点での情報を出典・参照先より確認し、まとめたものです。

公務員の定年延長で給与や、退職金(退職手当)等、「予定」の部分が多く、最新の情報を確認していただくことをおすすめします。

公務員の定年延長(段階的な引き上げ)については、決定事項であり、すでに定年延長が開始されているため、当ページより確認してください。